Der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim (FTSK Germersheim) ist eine der ältesten und weltweit die größte Ausbildungsstätte für Übersetzer und Dolmetscher. Das Institut genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist nach Ansicht vieler Branchenkenner im deutschsprachigen Raum nicht nur hinsichtlich der Absolventenzahlen die Nummer 1 unter den Anbietern von Studiengängen für angehende Übersetzer und Dolmetscher.

Wie wirken sich dort die doppelt so großen Abiturjahrgänge (Stichwort G8) auf die Studierendenzahlen aus? Welche Erfahrung hat man in Germersheim mit der Umstellung der Diplom-Studiengänge auf Bachelor- und Master-Abschlüsse gemacht? Hat das Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt? Und welche Pläne gibt es für die Weiterentwicklung der renommierten Kaderschmiede?

Fragen über Fragen, die Jessica Antosik, UEPO.de-Mitarbeiterin und Master-Studentin am FTSK Germersheim, am 18. Oktober 2011 dem Dekan des Fachbereichs stellte. Univ.-Prof. Dr. Andreas Gipper gab bereitwillig Auskunft. Gipper wurde im Jahr 2003 als Professor für Französische und Italienische Kulturwissenschaft nach Germersheim berufen. Seit Mai 2011 ist er Dekan des Fachbereichs.

*

Antosik: Die ersten G8-Absolventen strömen in die Vorlesungssäle. Rüstet sich der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften in Germersheim auf den Ansturm der doppelten Abiturjahrgänge? Ist bereits ein Anstieg der Studierendenzahlen zu verzeichnen?

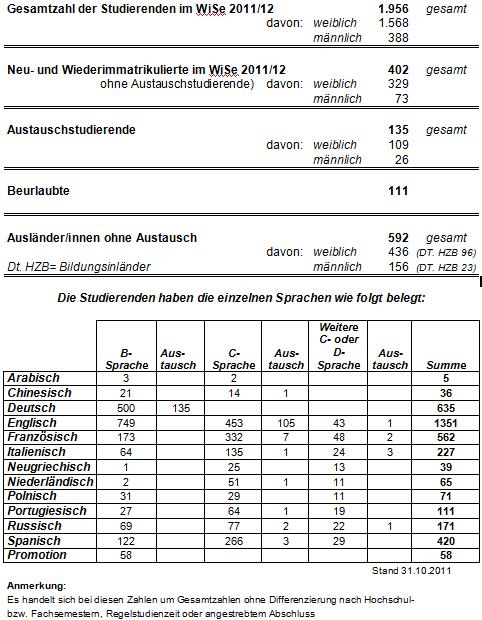

Gipper: Wir haben bisher von dem G8-Schub eigentlich nichts mitbekommen. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Darüber habe ich keine Aufschlüsse. Die Studentenzahlen des Wintersemesters 2011/12 bewegen sich im Rahmen des letzten Wintersemesters, das bedeutet also rund 2000. Auch innerhalb der Fächer hat sich nicht viel geändert. Die einzige Sache, die sich geändert hat, ist, dass das Fach Deutsch die Einschreibezahlen nach Ländern gedeckelt hat. Dort sind die Einschreibezahlen insgesamt ein bisschen zurückgegangen. Das ist aber vom Fachbereich gewollt, weil das etwas explodiert war.

Nachfolgend eine Tabelle mit Angaben zur Gesamtstudierendenzahl im Wintersemester 2011/12, Zahlen über Neu- und Wiederimmatrikulierte im WiSe 2011/12, Austauschstudierende, Beurlaubte sowie Zahlen zu den B-, C- und D-Sprachen der Studierenden.

Wie haben sich die Studierendenzahlen in den letzten Jahren insgesamt entwickelt? Schreiben sich im Vergleich zum Diplom mehr/weniger Studenten für den Bachelor (BA) bzw. Master (MA) ein?

Die Frage ist durchaus interessant. Es ist im Moment so, dass die Einschreibezahlen im Bachelor denen des Diploms entsprechen. Das heißt, da haben wir keine Veränderungen. Das Einzige ist, dass die Studierenden im Bachelor natürlich früher aufhören. Das bedeutet, die Studierenden sind nach sechs, sieben oder acht Semestern fertig. Und wir haben tatsächlich ein strukturelles Problem, denn wir haben bislang zu wenige Einschreibungen im Master. Und das hat sicherlich unterschiedliche Gründe.

Aus meiner Sicht gibt es zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist, glaube ich, dass wir ein strukturelles Problem haben: Unsere eigenen Studierenden, die hier sechs, sieben Semester studiert und den Bachelor gemacht haben, möchten einfach etwas anderes sehen als Germersheim. Und deshalb gehen auch leider gute Studenten nach dem Bachelor weg. Und die Leute, die von außerhalb kommen, kompensieren das nicht vollständig. Wir haben also nach dem Bachelor einen Studierendenverlust, der dazu führt, dass unsere Gesamtstudierendenzahl gesunken ist. Wir hatten früher Gesamtstudierendenzahlen von 2300, manchmal auch 2400. Jetzt sind es nur noch 2000. Das liegt vor allem auch daran, dass die Einschreibezahlen im Master noch nicht so sind, wie wir uns das vorstellen.

Der zweite Grund ist wahrscheinlich ein bisschen hausgemacht. Das liegt aber auch daran, dass es kein einfacher Prozess war, die neuen Studiengänge einzuführen. Das ist letztlich „learning by doing“. Aus meiner Sicht hatte der Master bislang nicht genug Profil. Und das hoffen wir jetzt mit der Reform von Bachelor und Master zu verbessern. Das heißt also, der Bachelor wird verschlankt und dadurch wird es so sein, dass wir erstens Ressourcen für den Master gewinnen und zweitens auch klar ist, wer im Grunde Dolmetschen will. Wir wollen das Profil des Masters stärken. Es muss klar sein, dass man nicht nur, wenn man Dolmetscher, sondern auch, wenn man Fachübersetzer werden will, den Master braucht. Wenn man einen einsprachigen Bachelor im Englischen macht, dann kann man damit zum Teil tatsächlich auch nach sechs Semestern etwas am Markt machen. Aber in den meisten anderen Fächern ist das meiner Überzeugung nach nicht der Fall. Das bedeutet, in 80 bis 90 Prozent der Fälle muss man den Master machen, wenn man da auch beruflich etwas mit anfangen will.

Das ist auch ein großes Kommunikationsproblem, weil die Politik sagt: „Der Bachelor soll der erste berufsqualifizierende Abschluss sein.“ Und die Studierenden fragen uns: „Wozu qualifiziert uns der Bachelor?“ Da müssen wir ihnen sagen: „Das wissen wir im Grunde auch nicht.“ Ich weiß nicht, wozu der BA qualifiziert, was nicht heißt, dass es nicht Einzelne gibt, die dann einen Job finden. Aber es ist relativ diffus, wo sie beschäftigt werden.

Wie Sie bereits erwähnten, gehen viele Studenten, die in Germersheim den Bachelor gemacht haben, an andere Universitäten oder suchen sofort einen Job. Wissen Sie, wie viele genau weggehen?

Wir haben leider auch da, das lässt das System einfach nicht zu, keine belastbaren Zahlen. Wir sind ja gerade im Prozess der Reakredditierung und das Zentrum für Qualitätssicherung in Mainz hätte auch gerne Zahlen darüber gehabt, weil das Teil dieses Antrags ist. Diese Zahlen gibt es aber nicht. Jogustine [Studieninformationsnetz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz] gibt uns keine Zahlen darüber. Man kann das aber ungefähr errechnen. Wenn Sie sehen, dass wir früher Studierendenzahlen um die 2300 hatten und jetzt liegt die Zahl bei 2000, dann bedeutet das, dass ungefähr 300 weggehen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Erklärung.

Ich glaube auch, dass die allermeisten davon weiterstudieren. Das ist mein Eindruck. Immer, wenn ich mit Leuten rede, und sie frage „Was machen Sie nach dem BA?“, dann sagen sie mir nicht „Ich suche mir jetzt einen Job“, sondern entweder „Ich mache hier den Master weiter“, „Ich gehe nach Leipzig“, „Ich gehe nach Berlin“ oder … Ich bin davon überzeugt, dass der Großteil den Master noch draufsetzt, nur halt nicht bei uns. Aber über Zahlen, was sie machen, verfügen wir leider nicht. Die hätten wir auch sehr gerne. Das wäre für uns schließlich auch eine wichtige Information.

Aus welchen Gründen wurde der Diplom-Studiengang „Übersetzen“ in BA bzw. MA „Sprache Kultur, Translation“ (MA SKT) umbenannt?

Das ist eine ganz lange Diskussion gewesen, die auch sehr emotional und kontrovers geführt worden ist. Fakt ist zunächst einmal, dass der Fachbereich auch Fachbereich für Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft heißt. Unser Studium hat drei Säulen: Translationswissenschaft, Sprachwissenschaft und Kulturwissenschaft. Das spiegelt sich im Spektrum der Professoren entsprechend wider. Natürlich möchten die Kollegen, die eine der Säulen vertreten, dass sich dies auch in der Denomination der Studiengänge widerspiegelt. Das ist aus meiner Sicht ein völlig legitimes Anliegen, umso mehr, als man ja an unserem Fachbereich in der Amerikanistik, Romanistik etc. promovieren kann. Dann promoviert man nicht in Translation, sondern in einem klassischen Studienfach. Und die zweite Sache ist natürlich, und das ist ein etwas heikler Punkt: Wir sind ein Fachbereich für die Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern. Aber gerade in den kleinen Fächern ist es nicht so, dass alle Studenten Fachübersetzer werden wollen. Wenn ich in mein Fach gucke, im Italienischen, dann frage ich in meinen Seminaren von Zeit zu Zeit mal am Ende des Semesters „Was wollen Sie denn machen?“. Bei zwölf Studenten, die Kurse in den kleinen Sprachen sind ja immer klein, habe ich meistens einen, der dezidiert sagt: „Ich möchte Fachübersetzer werden.“ Und dann gibt es neun andere, die sagen: „Ich weiß es noch nicht so genau, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, von morgens bis abends in der Agentur zu sitzen und zu übersetzen. Ich will übersetzen, aber das soll nur ein Bestandteil der beruflichen Tätigkeit sein.“

Manche sagen sogar „Ich will lieber im pädagogischen Bereich arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, Italienischunterricht zu geben“ usw. Unser Studiengang ist natürlich zentriert auf das Dolmetschen und Übersetzen, aber die Realität ist schon auch die, dass nicht alle, die bei uns einen Abschluss machen, wirklich Fachübersetzer werden wollen. Und da hat man dann gesagt, das soll sich vielleicht auch in der Bezeichnung des Studiengangs widerspiegeln. Für den reformierten Master gibt es den Beschluss, dass der Master wieder Master „Translation“ heißen soll. Mehrere Kollegen sind damit eigentlich nicht so glücklich, weil die sagen: „Der Master soll ein wissenschaftliches Studium sein und die Translation legt nah, dass es doch primär ein praktische Tätigkeit ist.“ Sie würden sich eher einen wissenschaftlichen Namen wünschen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Das ist ein sehr schwierige Debatte, bei der man sehr unterschiedliche Aspekte im Auge haben muss. Und wenn man in die Republik guckt, dann sieht man, die Bezeichnungen sind ganz unterschiedlich. An anderen Unis heißt der Master „Translationswissenschaft“. Da bin ich persönlich auch nicht ganz glücklich mit. Das ist hier auch diskutiert worden. Fakt ist, dass diejenigen, die bei uns den Master machen, nicht Translationswissenschaftler, sondern Übersetzer werden wollen. Deshalb fand ich persönlich den alten Namen „Sprache, Kultur, Translation“ eigentlich nicht schlecht. In dem Dreiklang. Dann gab es viele, die haben gesagt: „Das Label von Germersheim ist Übersetzen.“

Gibt es Erfahrungsberichte darüber, wo Germersheimer Absolventen beschäftigt werden?

Auch das ist leider eine Baustelle, die wir haben und an der wir seit langer Zeit auch rumlaborieren. Wir würden natürlich gerne viel belastbarere Daten darüber haben, was aus den Absolventen wird. Da arbeiten wir auch daran. Wir wollen die Alumni-Arbeit stärken, sodass man den Kontakt hält. Die ersten Erfolge haben wir da auch. Das setzt auch voraus, dass die Studierenden eine Adresse und möglichst eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn sie sich exmatrikulieren, sodass man sie erreichen kann. Das war bisher ein großes Problem. Die Daten sind weiterhin nicht sehr belastbar.

Was wir vor allem sehen, ist, dass die Situation von Fach zu Fach sehr unterschiedlich ist. Frau Hagemann hat vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht, die aber auf das Fach Englisch zentriert war. Und im Fach Englisch sieht man schon, dass die Leute im Bereich Übersetzen/Fachübersetzen arbeiten. Ich bin aber davon überzeugt, und alle Daten, die wir haben, legen das auch nah, dass das in den anderen Sprachen anders ist. Insbesondere in den kleineren Sprachen wie Italienisch, Spanisch oder Polnisch ist der Markt für Übersetzungsleistungen relativ klein. Und die Studierenden tun gut daran, sich breit aufzustellen und das ist, glaube ich, normal, dass sie in anderen Bereichen landen. Und sie landen auch.

Die Zahlen, die wir haben, zeigen uns, dass die Leute hinterher nicht arbeitslos werden. Sie finden einen Job. Aber da gibt es ein breites Feld. Ich weiß zum Beispiel, dass es im Spanischen eine ganze Reihe von Studierenden gab, die DAAD-Lektoren im Ausland geworden sind. Also anspruchsvollen Tätigkeiten im akademischen Bereich nachgehen, wo das Übersetzen weiter eine Rolle spielt. Die machen auch Übersetzungsübungen, sind aber keine Übersetzer. Herr Perl hat es im Spanischen immer verfolgt: Da gab es eine ganze Reihe seiner Studenten, die wirklich in der freien Wirtschaft gelandet sind wie beispielsweise im Management von Air Berlin. Das ist ein breites und relativ diffuses Feld, wo die landen. Und deshalb ist es natürlich auch schwer, das aufzubereiten, wirklich Perspektiven abzuleiten und den Studierenden zu sagen: „Da könntet ihr landen und dort könnt ihr landen.“

Und das scheidet unsere Studiengänge im Übrigen natürlich nicht von anderen Studiengängen. Also wenn Sie zum Beispiel Spanisch oder Polnisch in Mainz studieren, dann ist die Situation natürlich die gleiche und noch extremer, weil wir zumindest ein klares Berufsbild haben, was jemand, der in Mainz Polnisch studiert, nicht hat. Aber darüber hinaus ist das Spektrum genauso groß wie das von Absolventen eines normalen Polnisch-Studiengangs.

Im Bachelor sind die Module fast alle vorgegeben. Die Studierenden haben wenige Wahlpflichtmodule. Im Master dagegen hat man mehr Wahlmöglichkeiten. Wird sich das verschulte Studium noch ändern?

Dem verschulten Studium kann man schlechterdings nicht widersprechen. Das Studium ist verschulter als früher. Das ist auch gewollt gewesen. Die Unis haben sich jahrelang mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber da war einfach der politische Wille, zu dieser größeren Verschulung zu kommen, groß, weil man gesagt hat, es kann nicht sein, dass gerade in unseren Fächern, in den geisteswissenschaftlichen Fächern ist das ein echtes Problem, 80 Prozent der Studierenden, die sich für einen Studiengang immatrikulieren, im Laufe des Studiums abspringen.

Es war tatsächlich so, dass nur 20 Prozent in all unseren Fächern, einen Abschluss gemacht haben. Dieser Hintergrund wird manchmal vergessen. Und da hat man gesagt: „Das kann nicht sein, dass man so viele Steuergelder da reinpumpt und am Ende nur 20 Prozent auch zum Examen gebracht werden.“ Und um das zu ändern, hat man sich entschlossen, das Studium anders zu organisieren und einen Abschluss einzuführen, der früher ist.

Ich habe selber an der Universität Bochum habilitiert und da gab es das sog. Reformmodell. Das war der Vorläufer der gestuften Studiengänge, in denen das ausprobiert werden sollte. Da war die Idee, man will sozusagen ein Ausstiegsmodell haben, für all diejenigen, die sonst keinen Abschluss machen und nach sechs Semestern zumindest etwas in der Hand haben. Wenn man es ganz böse sagen will, dann es war es ein Modell für potentielle Studienabbrecher. Man wollte nicht, dass sie auf der Straße stehen. Und dann hat man gesagt: Im Master wird dann richtig studiert. Das stellt sich mittlerweile etwas anders dar, aber im Grunde ist das aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, der oft vergessen wird.

Und tatsächlich ist es so, dass die Abbrecherzahl gesunken ist. Am Anfang waren die Ergebnisse gut, jetzt ist die Zahl wieder gestiegen. Man weiß auch nicht so genau, was man da für Schlüsse draus ziehen muss. Aber ein Ziel ist erst einmal erreicht worden, nämlich die Abbrecherzahl zu senken. Und deshalb wird sich an der Verschulung nicht viel ändern.

Was wir nun im reformierten BA gemacht haben, ist eine Sache, die aus meiner Sicht tatsächlich ganz richtig und wichtig ist, nämlich, dass wir die Präsenzstundenzahl gesenkt haben. Und zwar erheblich, um bis zu 30 bis 40 Stunden. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind vier Module weniger, von 19 auf 14. Das schafft einfach mehr Freiräume. Die Studenten müssen eben nicht von morgens bis abends wie in der Schule die Schulbank drücken, sondern haben mehr Zeit zum selbstgesteuerten Lernen. Das ist wieder ein bisschen ein Rückrudern, sodass man mehr Freiheitsräume für das freie Lernen schafft. Und aus meiner Sicht ist das auch wirklich dringend nötig. Die Studierenden müssen die Zeit haben, zu Hause ein Buch lesen zu können. Von daher haben wir die Verschulung in dem Bereich schon etwas zurückgedreht. Aber richtig ist im Grunde, was die Module angeht, die sind natürlich ein gutes Stück weit vorgegeben. Und da ist auch nichts dran zu ändern.

Was die Wahlmöglichkeiten angeht, so muss ich sagen, richtig, das Studium ist verschult, aber andererseits sind die Wahlmöglichkeiten bei uns, wenn man das mit anderen Studiengängen vergleicht, eigentlich relativ hoch. Wenn man in den großen Fächern das Angebot an Wahlpflichtmodulen zusammenzählt, dann können die Studierenden ihre vier Wahlpflichtmodule aus 60 Modulen wählen. Das ist eigentlich schon eine sehr große Wahlmöglichkeit, die man nicht unterschätzen sollte. Richtig ist aber, dass der Wahlbereich nur ein Teil des Studiums ist.

Welche Vorteile sehen Sie in der Umstellung auf den Bachelor und Master für die Studierenden und den Fachbereich?

Der Fachbereich hat natürlich im Moment aus den genannten Gründen ein bisschen mit den Nachteilen zu kämpfen. Das, was für die Studierenden ein Vorteil ist, ist, dass sie in der Mitte des Studiums schon einmal einen Abschluss haben und sich dann auch neu orientieren und überlegen können: „Ist es das wirklich für mich?“ Das sind ja schon große Vorteile.

Das erweist sich für uns im Moment ein bisschen als Nachteil, weil es eben mit dem Standortnachteil korreliert. Ansonsten würde ich persönlich sagen, es gab sehr viel Widerstand an den Unis. Viele Kollegen waren überhaupt nicht begeistert davon, das Diplom aufzugeben und die neuen Studiengänge einzuführen. Am Ende ist natürlich vieles davon abhängig, wie man es ausgestaltet. Ich glaube, dass wir in vieler Hinsicht aus unseren Fehlern gelernt haben. Und ich sage „von unseren Fehlern“. Klar, es sind unsere Fehler, aber die sind überall in der Republik gemacht worden. Das ist einfach ein globaler Lernprozess. Ich glaube, dass die reformierten BA-/MA-Studiengänge ausgereifter sind.

Ein großer Nachteil, nicht nur ein Nachteil von uns, ist, dass die Studierendenmobilität eigentlich zurückgegangen ist, also was das Auslandsstudium angeht. Und das haben wir auch versucht zu ändern, indem wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass zwei Wahlpflichtmodule pauschal für das Auslandssemester angerechnet werden können. Die Studierenden müssen dann nicht die einzelnen Veranstaltungen nachweisen. Das macht es einfach attraktiver ins Ausland zu gehen, das macht die Anrechnung leichter. Das verhindert auch, dass sich das Auslandsstudium studienverlängernd auswirkt. Und ich hoffe eben, dass jetzt die Zahlen der Erasmus-Studierenden wieder steigen. Das wurde neu eingeführt und das führt natürlich dazu, dass die Gefahr, dass die Studierenden länger studieren müssen, geringer ist.

Deshalb finde ich das eigentlich eine sehr gute Regelung, denn meiner Meinung nach kann man hier eigentlich nicht studieren ohne im Ausland studiert zu haben. Das gehört einfach dazu. Das ist eine ganz wesentliche Qualifikation, die sie einfach mitbringen, auch für zukünftige Arbeitgeber. Und deshalb finde ich das sehr schade, dass der Schuss so nach hinten losgegangen ist, denn man wollte ja gerade durch die gestuften Studiengänge die Auslandsmobilität erhöhen.

Welche Folgen hat die BA-/MA-Umstellung für den Arbeitsmarkt?

Ich glaube, dass die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt eigentlich relativ gering sind. Die großen Institutionen, auch die EU, haben, als die neuen Studiengänge eingeführt wurden, zunächst einmal gesagt: „Ja, wir erkennen den BA als ersten berufsqualifizierenden Abschluss an.“ Das hat aus meiner Sicht leider im Grunde aber nur einen Negativeffekt gehabt, weil sie nämlich ihre Eingangsgehälter erst einmal runtergesetzt haben. Sie waren der Ansicht, dass jemand, der drei Jahre studiert hat, nicht soviel verdienen darf wie jemand, der fünf Jahre studiert hat. Aber faktisch hatten die Leute bei den Einstufungsverfahren der EU keine Chance. Kaum einer hat es nach dem Bachelor geschafft, dort Fuß zu fassen. Das heißt, der Master ist an die Stelle des Diploms getreten. Ich sehe somit keine großen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt.

War die Bachelor- und Master-Einführung Ihrer Meinung nach sinnvoll und hat sie, verglichen mit dem Diplom, mehr Vor- oder Nachteile?

Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Auch da gibt es ein ganz gemischtes Bild. Ich glaube, es gibt weiterhin viele Kollegen, die wären lieber beim Diplom geblieben. Aber das nutzt alles nichts. Wir werden in dieser Hinsicht die Uhr nicht zurückdrehen. Deshalb würde ich sagen, es gibt ein gemischtes Bild. Ich glaube, dass ein gewisses Maß an Verschulung eigentlich notwendig war. Das war in gewisser Hinsicht überfällig, denn man kann die gigantischen Studierendenzahlen, wie wir sie haben, und auch die Steigerungsraten um bis zu 100 Prozent seit den 90er-Jahren nicht mit dem gleichen Personal bewältigen, ohne das Studium anders zu organisieren. Und es ist ja so, dass das Personal praktisch nicht gestiegen ist. Von daher führte im Zeitalter der Massenuniversität kein Weg an einer gewissen Verschulung vorbei, ob einem das gefällt oder nicht.

Ich persönlich bedauere, dass das so ist, aber ich kann das eben auch nicht ändern. Deshalb finde ich, am Ende ist die Frage, wie gut man das ausgestaltet. Ich habe den Eindruck, wir haben das jetzt mit den reformierten Studiengängen ein bisschen besser hingekriegt, sodass auch die Freiräume im Master größer sind und sodass das dann auch wieder ein „richtiges“ Studium ist – mit einer stückweiten Rückeroberung alter Freiräume. Und dann kann man auch mit dem Master etwas Gutes erreichen. Das ist die Antwort auf veränderte Rahmenbedingungen.

Viele Studierende studieren in ihrer Heimatregion. Woher stammen die Studierenden in Germersheim?

Das ist bei uns im Prinzip auch so. Die große Masse der Studierenden kommt aus dem südwestdeutschen Raum, wobei es ja so ist, dass die Universitäten, die vergleichbare Abschlüsse anbieten, auch vor allem im südwestdeutschen Raum angesiedelt sind (z. B. Heidelberg, Saarbrücken). In Norddeutschland gibt es relativ wenige Möglichkeiten, was schon dazu führt, dass wir Studierende aus Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern haben. Aber es gibt einen generellen Trend dazu, nicht zu weit wegzugehen. Es studieren immer mehr Studierende, die vielleicht etwas weniger beweglich sind wie früher. Da unterscheiden wir uns aber nicht von anderen Unis, wenn man jetzt von den ganz großen Unis absieht wie Berlin oder München, die einfach durch das kulturelle Leben eine große Anziehungskraft ausüben. Aber ansonsten sind wir da wie andere Unis. Wir speisen uns hauptsächlich aus der Umgebung.

Wie stehen Sie zu dem Satz „Germersheim ist eine Anstalt“?

Da müsste man jetzt wissen, was damit gemeint ist … Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass am Fachbereich Germersheim mehr Verrückte rumlaufen als an anderen Fachbereichen in dieser Republik. Es ist natürlich so: Germersheim ist ein Biotop der besonderen Art, weil es einfach so klein ist. Man bewegt sich auf einem kleinen Raum. Das schafft mehr Nähe. Und die Nähe ist auch oft hilfreich. Es schafft aber auch vielleicht manchmal Konflikte, die entstehen, wenn man in einer zu kleinen Wohnung wohnt. Diese Konflikte haben die anderen Fachbereiche, wo es ein bisschen anonymer zugeht, vielleicht nicht. Das sind Vor- und Nachteile.

Ich kann sagen, als ich hierhergekommen bin, da habe ich den Eindruck gehabt, es gab sehr viele Konflikte am Fachbereich. Ich persönlich denke nun, das hat sich eigentlich gebessert. Von daher würde ich das so nicht unterschreiben. Richtig ist, es ist ein besonderes Biotop mit besonderen Bedingungen, die nicht mit anderen Fachbereichen vergleichbar sind. Als ich hierhergekommen bin, habe ich in der ersten Woche öfter mit Kollegen mittaggegessen als in Bochum in Jahren. Das war dort einfach nicht üblich, während das hier selbstverständlich ist und zu den Praktiken der Soziabilität gehört. Und das hat ja auch eine sehr gute und angenehme Seite. Ich glaube auch, dass das für die Studierenden letztlich ähnlich ist. Sie begegnen sich in den Straßen natürlich viel leichter als wenn sie sich in Berlin verabreden müssen. Das ist schon ein echter Trumpf.

Welche Neuerungen kann der Fachbereich von Ihnen erwarten? Haben Sie schon große Veränderungen geplant?

Nein, ich habe keine großen Veränderungen geplant. Ich glaube auch, dass das genau das ist, was wir im Moment nicht wollen, denn wir haben in den letzten sechs Jahren einen Nonstop-Reformprozess durchlaufen. Und die Umwälzungen waren wahrhaftig groß. Der Bologna-Prozess hat die Unis so umgestaltet wie keine Reform in 100 Jahren vorher. Ich glaube, da ist der Bedarf an großen Veränderungen gering. Sie dürfen auch nicht vergessen, wie viel Arbeit und wie viele Ressourcen das verschlingt, neue Studiengänge zu machen. Das ist ja wirklich unglaublich, wie viel Zeit und wie viel Kraft daran gebunden ist. Ich gehe mein Dekanat pragmatisch an. Es gibt praktische Aufgaben, die wir lösen müssen und die groß genug sind. Das Eine ist eben, die reformierten BA-/MA-Studiengänge in Gang zu setzen. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.

Wir haben den reformierten BA im letzten Semester im Fachbereichsrat verabschiedet. Wir wollen den reformierten MA, sowohl im MA Konferenzdolmetschen, da gibt es ganz wenige Änderungen, als auch im MA SKT bzw. MA Translation im nächsten Semester im Fachbereichsrat verabschieden. Das ist viel Arbeit, so eine Prüfungsordnung zu machen. Das kann man sich, glaube ich, als Student gar nicht so richtig vorstellen, was alles berücksichtigt werden muss, wie viele Instanzen mit reinreden. Wir haben ein großes Stück Arbeit, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Das ist die erste große Aufgabe, die ich mir in meinem Dekanat gestellt habe.

Das Zweite ist: Wir müssen reakkreditiert werden. Gestern haben wir den Reakkreditierungsantrag eingereicht. Das Verfahren wird sich über das Semester hinwegziehen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und die dritte große Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, das Defizit des Fachbereichs zu reduzieren. Wir haben eine Million Euro Schulden. Das ist ein Riesenproblem. Selbst wenn wir 100.000 Euro pro Jahr sparen, was viel ist, sind wir immer noch zehn Jahre damit beschäftigt. Da sind wir auch dran. Wenn ich am Ende meines Dekanats sagen kann, wir haben unsere Schulden um 200.000 Euro, oder sogar noch ein bisschen mehr, reduziert, dann bin ich zufrieden. Denn das ist natürlich immer schwierig. Sparen tut allen weh und da macht man sich keine Freunde mit.

Meine letzte Frage lautet: Was bedeutet es für Sie persönlich, Dekan dieses Fachbereichs zu sein?

Es ist auch eine Ehre, aber vor allem viel Arbeit.

Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie sich für das Gespräch bereit erklärt haben und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zeit als Dekan.

[Text: Jessica Antosik. Das Gespräch wurde am 18.10.2011 geführt.]