Auch im Mittelalter setzten Reisen in fremde Länder Kenntnisse der jeweiligen Sprache oder aber eine entsprechende Vermittlung voraus. So klar diese Einsichten sind, so unbefriedigend ist die bisherige Forschungslage.

Im Buch Vom Dolmetschen im Mittelalter – Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen wird die Geschichte des Dolmetschens und der Dolmetscher für das gesamte Mittelalter betrachtet.

Räumlich konzentriert sich der Autor Prof. Dr. Reinhard Schneider auf Europa, insbesondere auf den Bereich der westlichen Kirche und des römisch-deutschen Reiches. Die vielfältigen angesprochenen Themen münden in eine systematische Darstellung, die Einblicke in einen äußerst bedeutenden Aspekt mittelalterlicher verbaler Kommunikation über fremdsprachliche Hürden hinaus gewährt. Hinzu kommen faszinierende Blicke hinter den sprachlichen Vorhang des Lateinischen.

Schneider ist emeritierter Professor für die Geschichte des Mittelalters an der Universität des Saarlandes. Von 1984 bis 1999 war er Vorsitzender der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung. Reinhard Schneider ist Mitglied des Forschungsschwerpunktes „Grenzregionen und Interferenzräume“ der Philosphischen Fakultät der Universität des Saarlandes.

Trotz Vielsprachigkeit kaum Ansätze zu einer Dolmetscherausbildung erkennbar

In seiner Schlussbetrachtung fasst Schneider zusammen:

Es war auch im Mittelalter eine Selbstverständlichkeit: Wer in die Fremde wollte oder mit Fremden zu tun hatte, mußte sich nach sprachkundigen Menschen, am besten nach Dolmetschern umsehen. Dies galt auch für den politischen Raum, in dem relevante Herrschaftsträger allzu oft über keinerlei eigene Fremdsprachenkenntnisse verfügten.

Immerhin ist ab und an belegbar, daß einzelne Herrscher versuchten, entsprechende Defizite zu überwinden. Insgesamt aber läßt sich festhalten, daß nach Lage der oft spärlichen Überlieferung die fremdsprachlichen Kenntnisse bei Königen und Kaisern, bei Fürsten und Herren dünn ausfielen.

Der Bedarf an sprachlicher Hilfe und vor allem an Dolmetschern dürfte entsprechend groß gewesen sein, wenngleich sichere Zahlen und damit verläßliche Nachweise fehlen. Der Rückgriff auf Dolmetscher erfolgte gewiß regelmäßig, allerdings nur nach Verfügbarkeit, zumal es weithin keinen Stand speziell ausgebildeter Dolmetscher gab und man oft Hilfe bei relativ sprachkundigen Leuten suchen mußte, zur Improvisation gezwungen war. Insofern konnte jeder, der mehrere Sprachen sprach, grundsätzlich als Dolmetscher fungieren.

Für den geistlichen bzw. kirchlichen Bereich ergibt sich ein differenziertes Bild. Die lateinische Kirche kannte immer das Problem der Übertragung aus dem Kirchenlatein in die jeweilige Volkssprache, und von überragender Bedeutung war dies bei den vielfältigen Missionsaufgaben. Anfangs offenbar häufig ignoriert, gewann die Erkenntnis an Raum, daß sich Gottes Wort in der Volkssprache zwingender verkünden lasse, und sei es durch Dolmetscher.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß es auch in der (westlichen) Kirche erhebliche Defizite in der Lateinsprachigkeit gab. Dies galt für manche Predigt, für Formen der Seelsorge und sogar für die Beichte. Insofern ist die These vom lateinischen Mittelalter und vom Latein als durchgängiger Kirchensprache mitunter irrig. Dieser Sachverhalt ist nicht ganz unbekannt, er müßte aber häufiger bei Interpretationen wesentlicher Aspekte der mittelalterlichen Lebenswelt berücksichtigt werden. […]

Wer vom Latein als einigendem Band für die Völker Europas spricht, darf ebenfalls nicht übersehen, daß diese Sprache nicht allgemein verbreitet, vor allem nicht allen Gesellschaftsschichten zugänglich war. […]

Dolmetscher sind folglich fast allenthalben vertreten gewesen, ob der offensichtliche Bedarf allerdings immer und überall gedeckt werden konnte, bleibt ungewiß, die Vermutung spricht für größere Lücken. […]

Die Vielsprachigkeit im vielgestaltigen mittelalterlichen Europa erschwerte die wechselseitige Kommunikation enorm. Umso mehr nötigen die häufigen Kontakte und politischen wie wirtschaftlichen und sozialen Wechselbeziehungen noch heute großen Respekt ab […].

Die Qualität vieler Dolmetscher ließ sich nachweisen, wenn es auch nur wenige erkennbare Ansätze zu einer Dolmetscherausbildung gab, wobei Byzanz, manch asiatischer Herrschaftskomplex, aber wohl auch die Kurie seit dem frühen 14. Jahrhundert ein relativ geordnetes Dolmetscherwesen, d. h. eine institutionelle Verdichtung kannten, was gezielte Ausbildung erforderte bzw. nahezu voraussetzte. […]

Inhalt

Einleitung

I Zu allgemeinen Sprachproblemen

- Lateinisches Mittelalter

- Latein als verbindliche Kirchensprache

- Das Verkehrssprachenproblem

- Kommunikationsprobleme zwischen Angehörigen verschiedener Stämme

- Der rex illiteratus

II Die Themenstellung: Dolmetschen und Dolmetscher im Mittelalter

- Forschungsüberblick

- Zur Terminologie

- Methodische Überlegungen

III Sprachliche Verständigung in Spätantike und Frühmittelalter

- Der Einsatz von Dolmetschern

- Fremdsprachenkenntnisse bei fränkischen Königen

IV Verständigungsfragen in weltlichen Herrschaftsbereichen während des Hoch- und Spätmittelalters

- Fremdsprachenkenntnisse bei Königen des Hochmittelalters

- Fremdsprachenkenntnisse bei Königen des Spätmittelalters

- Exkurs: Das Kriterium der eigenhändigen Unterschrift

- Zur Fremdsprachenkompetenz von Königinnen

- Zur Fremdsprachenkompetenz von Fürsten und Herren

- Spezieller Einsatz von Dolmetschern

- Dolmetscher bei zwischenstaatlichen Vertragsverhandlungen

V Dolmetscherfragen in kirchlichen Zusammenhängen

- Sprachliche Vermittlungsprobleme auf Synoden des Frühmittelalters

- Sprachliche Vermittlungsprobleme bei Missionspredigten

- Sprachliche Vermittlungsprobleme bei Kreuzzugspredigten

- Latein im kirchlichen Alltag

- Fremdsprachen an der Kurie

- Von der Kurie organisierter Fremdsprachenunterricht

- Dolmetscher für die Kommunikation der Kurie mit fremden Herrschern

VI Allgemeine Fremdsprachenkenntnisse

- Fremdsprachen im weltlichen Bereich

- Sprachenfragen im Ordensland Preußen

- Fremdsprachenkenntnisse im städtischen Bereich

- Zur Sprachenfrage im mittelalterlichen Universitätsbetrieb

- Dolmetscher im höfischen Bereich

- Dolmetscher im Orient

VII Allgemeine Rahmenbedingungen für Dolmetscher

- Konsekutivdolmetschen und seine theoretische Rechtfertigung

- Die Frage der Verlässlichkeit und ggf. von Sanktionen

- Zum Anforderungsprofil

- Fragen der Ausbildung

- Zum Spracherwerb: Motive und Hemmnisse

- Belohnung und Besoldung

- Tätigkeitsbereiche

- Herkunft und soziale Stellung

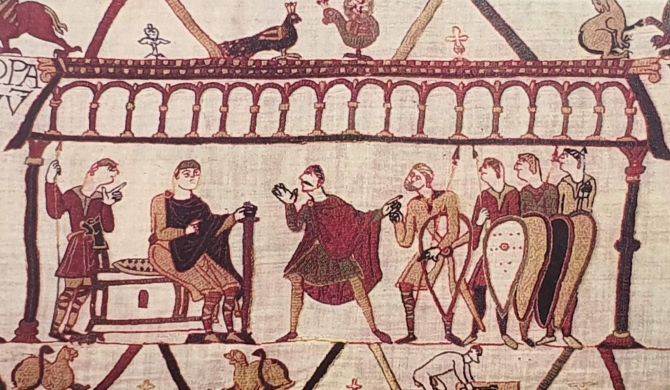

VIII Bildzeugnisse von Dolmetschern

IX Schlussbetrachtung

Anmerkungen

Bildnachweise

Personenregister

Ortsregister

Bibliografische Angaben

- Schneider, Reinhard (2012): Vom Dolmetschen im Mittelalter – Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen. Wien, Köln, Weimar: Böhlau. 196 Seiten, 35,00 Euro. ISBN 978-3-412-20967-4. Auf Amazon ansehen/bestellen.

Böhlau, ja, rs