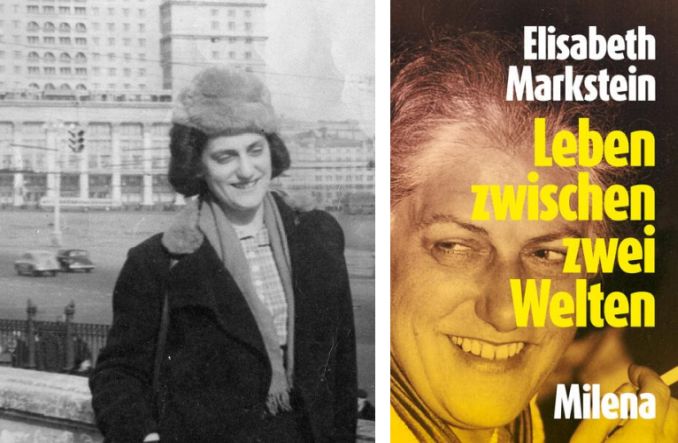

Als Kind revolutionärer Eltern lebt die spätere Dolmetscherin und Übersetzerin Elisabeth Markstein (18.04.1929 – 15.10.2013) im Hotel Lux in Moskau. Später wird ihr Vater namens der Kommunistischen Partei Österreichs Mitbegründer der Zweiten Republik. Markstein wird bekannte Übersetzerin und wichtige Zeitzeugin. Als sie im Gegensatz zu vielen anderen Stalins mörderische Verbrechen kritisiert, wird sie von der KPÖ ausgeschlossen.

„Revolutionärer Alltag macht hart.“ Elisabeth Markstein, die Tochter von Hilde und Johann Koplenig, gehört in den Jahren des Moskauer Exils zu den berühmten Lux-Kindern. Als Kind politisch höchst aktiver Eltern muss sie an den verschiedensten Plätzen Europas ein Zuhause finden. Ihre Eltern sieht sie in den ersten Jahren kaum.

Die Exiljahre sind trotz oder gerade wegen des Kriegs von Solidarität und Freundschaft geprägt, sobald man aber nicht mehr im gemeinsamen Boot sitzt, drohen Gefängnis und Exekutionen. Die junge Lisa fühlt sich sehr wohl in Moskau und muss sich nach 1945, als ihre Eltern in das provisorische Österreich zurückkehren, in einem fremden Wien zurechtfinden.

Markstein erzählt auf eindringliche Weise nicht nur von den Kindertagen einer geborenen Kommunistin, sondern auch von Schicksalen jenseits familiärer Bande. Sie erinnert an die Zeiten des Prager Frühlings, an politische Hoffnungen im Osten wie im Westen. Sie erzählt von Begegnungen mit Chruschtschow und Molotow, Josif Brodski oder Constantin Costa-Gravas, von innigen Freundschaften wie jener zu Heinrich Böll und schwierigen Arbeitsverhältnissen wie mit Alexander Solschenizyn. Es gelingt ihr eindrücklich, ihre beeindruckenden Weggefährten auferstehen und uns an ihrem politisch wie literarisch aufregenden Leben teilhaben zu lassen.

„Für die Weltgeschichte sei festgehalten, dass Walter Ulbricht und seine Lotte unsere ersten Langlauftrainer waren, außerhalb des Zaunes, über tief verschneite Felder. Da er vermutlich mit einer Menge Schlechtpunkte in die Weltgeschichte eingeht, soll ihm doch als Pluspunkt angerechnet werden, dass er zwei kleine Mädchen zum Skilaufen mitnahm.“

Kürzestmögliche Kurzbiografie

Mittelschule in Moskau, Studium der Slawistik an den Universitäten Wien und Moskau, Doktoratsstudium am Dolmetschinstitut Wien. Diplomierte Dolmetscherin für Russisch, freiberufliche Übersetzerin.

Ab 1966 Lehrtätigkeit an den Dolmetschinstituten und Instituten für Slawistik Wien, Innsbruck und Graz. 1975/76 Gastlektorin an der University of Texas in Austin. Regelmäßige Gastseminare in Innsbruck. Themen: neuere russische Literatur, Kulturkunde, Übersetzungspraxis und literarisches Übersetzen am Dolmetschinstitut Wien.

Staatspreis für Übersetzung 1989. Auszeichnung für Übersetzungen russischer Autoren. Der österreichische Übersetzerverband UNIVERSITAS Austria vergibt ihr zu Ehren den Elisabeth-Markstein-Preis.

Chruschtschow, seine Dolmetscherin und die Technik

Leseprobe:

Eine typische Dolmetsch-Episode, indes beinahe von politischer Bedeutung: Chruschtschow war mit seiner Frau Nina Petrowna, der beliebtesten Landesmutter Russlands, 1961 in Wien. Gut aufgelegt, jovial, traf er sich nicht nur mit Kennedy und seiner Jacqueline in Schönbrunn, sondern auch mit der Wiener Unternehmerschaft am Hohen Markt. Dolmetscherin war ich, Elisabeth Markstein. Thema: Die Entwicklung des bilateralen Handels.

Ich war, weil das Ganze nur kurz sein sollte, allein in der Dolmetschkabine – und aufgeregt. Chruschtschows Referat war leicht zu verdeutschen, sein Temperament riss einen mit, er hatte keinen Spickzettel vor sich, dachte beim Reden mit – so ist’s immer leichter zu dolmetschen –, und alles lief bestens. Doch dann: Chruschtschows Vortrag war zu Ende, nun kamen die Fragen aus dem Publikum. Ich dolmetschte nun für Chruschtschow vom Deutschen ins Russische. Ein, zwei Minuten vergingen, plötzlich sah ich, wie er sich die Kopfhörer herunterriss, wild mit ihnen herumfuchtelte und in den Saal schrie: »Ist das die österreichische Technik? Ich höre ja nichts!« Ein Blick auf die vor mir stehende Apparatur genügte: Ich hatte das Mikrofon – unverzeihlich trotz der Aufregung – nicht auf Russisch umgeschaltet. Ein Klick mit dem Mikrofonschalter, und es ging weiter. Chruschtschow war zufrieden, zustimmendes Klatschen im Saal. Ich habe nie verraten, wer an den Beschuldigungen heimischer Technik schuld war – wer’s schlimm findet, verzeihe es mir. Es hat mich damals niemand verraten (die Techniker hätten es tun können.) In der Pause sah ich im Foyer Chruschtschow, er kam auf mich zu und dankte mir freundlich für die gute Arbeit.

Erst jetzt, beim Niederschreiben dieser Episode, fällt es mir auf: Chruschtschow und Kennedy in Wien und kaum Absperrungen, kein Massenaufgebot der Polizei, kein Tamtam und keine Panikmache. Und Chruschtschow spazierte vergnügt in einer Menschenmenge. Gute alte Zeit?

Geheimes Treffen im Griechenbeisl

Leseprobe:

Anfang der 70er. Wieder ein Anruf. Amerikanisches Deutsch. Er sei nur kurz in Wien. Ob er mich treffen könne? Freunde hätten ihm geraten, mich kennenzulernen. Meine Neugierde war geweckt. Wo? Wann? Ob ich wisse, wo das Restaurant Griechenbeisl ist? Natürlich. Und auf meine Frage, woran ich ihn erkennen solle, schlicht: Das wird schon klappen. Ich trichterte Heinz ein, mich nach einiger Zeit im Lokal anzurufen. Seltsamerweise ahnte ich schon etwas.

Im Griechenbeisl herrschte wie immer Halbdunkel. Ein Mann stand auf, kam aus dem hintersten Stüberl hervor, eigentlich sympathisch, begrüßte mich, nannte seinen Namen; ob ich diesen nicht verstanden oder sofort vergessen habe, wie auch immer, ich merkte ihn mir nicht. Jedenfalls war mir, aus welchem Grund immer, von Anfang an klar, mit wem ich es zu tun hatte. War es das Flair von »007«? Wir plauderten über die sowjetische Situation, er meinte, ich hätte so viele Kontakte in Russland und kam schließlich zum Punkt: Ob ich ihm und der Organisation, die er vertrete, nicht mit Informationen und Kontakten helfen könnte/würde.

Der Namen der Organisation fiel nicht. Ich wusste, worauf es hinauslief, und er verstand, dass ich es wusste. Irgendwann sagte er grinsend: »Sie tun, als müssten Sie einen Pakt mit dem Teufel schließen.« Er brauchte mich auch nicht um Verschwiegenheit bitten. Ich hatte nicht die Absicht, die Sache hinauszuposaunen, es sind ja nicht gerade Lorbeeren zu verdienen mit einem Angebot vom CIA. Ich hielt also den Mund, nur Heinz wusste davon und Heinrich Böll, meine oberste Vertrauensperson; irgendwo wollte ich den Vorfall sicherheitshalber deponieren.

Nach etwa einer Stunde gingen wir freundlich, aber ohne »Auf Wiedersehen« auseinander. Mein Nein dürfte wohl zu höflich ausgefallen sein, denn ein paar Wochen später kam wieder ein Anruf mit Einladung, diesmal ins noble Hotel Hilton. Das Treffen blieb kurz und mein Nein wiederholte ich nun mit Nachdruck.

Ich glaube zu wissen, wer mich damals als »Kennerin« der sowjetischen Dissidenten dem CIA empfohlen hatte. Wie naiv und dumm, eine »geborene«, wenn auch ausgeschlossene Kommunistin ausgerechnet für den amerikanischen Geheimdienst anwerben zu wollen. So direkt sagte ich es den beiden cleveren Amis nicht, es waren nicht die Typen, vor denen man moralische Bedenken ausbreiten würde. Stattdessen beließ ich es dabei, jeden Widerstand gegen das totalitäre Regime zu unterstützen, allerdings so, wie ich selbst es für richtig halte, und vor allem auch so, dass ich durch mein Tun die Menschen, die mir vertrauen, nicht gefährde.

Eine andere Geheimdienst-Geschichte lag weiter zurück. Toni Lehr erzählte mir diese Begebenheit aus der Besatzungszeit nach 1945, als sie in der KP-Zentrale Sekretärin bei meinem Vater war. Eines Tages lud man sie ins Hotel Imperial ein, den Sitz des sowjetischen Hochkommissars in Österreich, und legte ihr nahe, für den sowjetischen Geheimdienst KGB zu arbeiten. Toni fragte meinen Vater, was er davon halte. Hans brauchte nicht lange zu überlegen: »Hände weg von den Leuten. Nur nicht anrühren!« Toni folgte freudigst seinem Rat.

Bibliografische Angaben

- Elisabeth Markstein (2023): Leben zwischen zwei Welten. Wien: Milena Verlag. 220 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3903460171. Bei Amazon bestellen.

Weiterführender Link

- 2011-07-27 (Augustin): „… und dennoch schöner als Paris.“ Gespräch mit Elisabeth Markstein

Milena Verlag