Unter dem Namen Exil:Trans ist im Oktober 2019 ein Projekt am Fachbereich Angewandte Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK Germersheim) der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gestartet, das sich dem Leben und Werk von Übersetzern widmet, die vor den Nationalsozialisten ins Exil flüchteten.

Die Universität wird dabei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit rund 400.000 Euro unterstützt. An dem auf drei Jahre angelegten Vorhaben sind die Universitäten Lausanne und Wien beteiligt, die von Organisationen der Schweiz beziehungsweise Österreichs ähnliche Beträge erhalten. Damit beläuft sich die Fördersumme insgesamt auf zirka 1,2 Millionen Euro.

Zum Germersheimer Projektteam gehören die Nachwuchswissenschaftler Dr. Julija Boguna und Dr. Aleksey Tashinskiy, geleitet wird es von Prof. Dr. Andreas Kelletat vom Arbeitsbereich Interkulturelle Germanistik des in Germersheim ansässigen Fachbereichs Angewandte Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK Germersheim).

Übersetzer im Exil unsichtbare Gruppe – Bereits mehr als 300 Namen ermittelt

„Übersetzerinnen und Übersetzer im Exil sind wissenschaftlich betrachtet eine unsichtbare Gruppe“, sagt Kelletat. „Das ist ein nahezu völlig unerforschtes Feld, für das sich bisher keine Wissenschaft zuständig gefühlt hat.“

Erstes Ziel von Exil:Trans ist es, unter all den Personen, die nach 1933 aus dem Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten fliehen mussten, jene herauszufinden, die sich in der Zeit vor dem Exil, währenddessen oder danach mit dem Übersetzen befassten. Bei Vorarbeiten sind bereits mehr als 300 Namen ermittelt worden. Laut Kelletat „ist aber jetzt bereits abzusehen, dass es viel, viel mehr werden“.

Brecht hat in Dänemark, Schweden, Finnland und den USA übersetzt

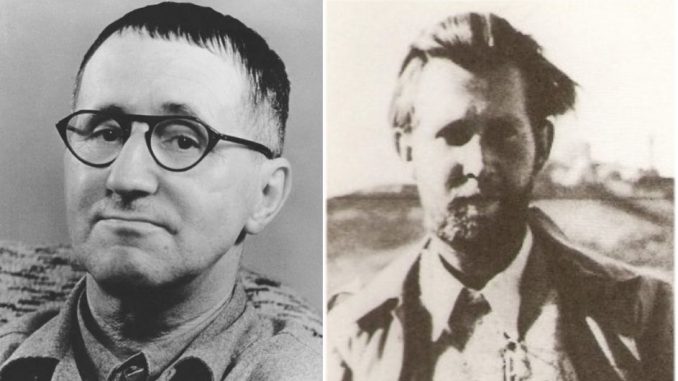

Bei der Recherche stützt sich das Forschungsteam zum einen auf bereits Bekanntes: „Wir wussten natürlich, dass Bertolt Brecht während seines Exils in Dänemark, Schweden, Finnland und den USA übersetzt hat“, sagt Kelletat.

Es gebe aber viele Übersetzer, die gar nicht bekannt seien. Auf sie wollen die Wissenschaftler unter anderem durch Recherchen in Exilpublikationen stoßen, etwa in Zeitschriften, die von Exilierten im Ausland herausgegeben wurden.

„Das Forschungsfeld ist sehr komplex, und unsere ersten Ergebnisse sind vielversprechend“, sagt Kelletat. „Es gab zum Beispiel jüdische Übersetzerinnen, die noch Ende der 1930er-Jahre vom Ausland aus in deutschen Verlagen publizieren konnten.“

Exilanten haben zur Internationalisierung der deutschen Literatur beigetragen

Außerdem seien manche Exilierte nach dem Krieg mit neuen Sprachen und neuer Literatur nach Deutschland zurückgekehrt und hätten damit zu einer Internationalisierung der deutschen Literatur beigetragen, man denke nur an Erich Arendt und seine Neruda-Übersetzungen. „Die Nationalsozialisten haben mitunter das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten“, so Kelletat.

Porträts der Exil-Übersetzer werden Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Im zweiten Schritt von Exil:Trans sollen möglichst viele Informationen über das jeweilige „übersetzerische Œuvre“ der erfassten Personen zusammengetragen werden. Schließlich sollen jährlich zu 40 bis 60 Übersetzern umfangreiche Porträts verfasst werden, die dann auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Teilprojekt des Germersheimer Übersetzerlexikons

Insofern ist Exil:Trans ein Teilprojekt des Germersheimer Übersetzerlexikons (UeLEX), eines Langzeitvorhabens, das sich der Geschichte des Übersetzens seit den Tagen Luthers bis heute widmet. Es umfasst zu einzelnen Übersetzern bereits rund 60 ausführliche Artikel, die über das Internet frei zugänglich sind.

Sowohl UeLEX als auch Exil:Trans werden vom Zentrum für Interkulturelle Studien (ZIS), einem sogenannten Potentialbereich der Universität, die vom Land Rheinland-Pfalz in besonderer Weise gefördert werden, unterstützt.

„Für die kontinuierliche Unterstützung durch das ZIS sind wir sehr dankbar, denn ohne sie wäre Exil:Trans nicht zustande gekommen“, sagt Kelletat. „Wir konnten dadurch in kleinerem Rahmen wichtige Vorarbeiten finanzieren, ohne die wir niemals diese große Summe hätten einwerben können, die wir nun von der DFG erhalten.“

Weiterführender Link

[Text: Petra Giegerich / Universität Mainz.]