„I confidenti“ oder „Gittersee“: Anke Krügel fragt sich, was bei der Übersetzung des Romans von Charlotte Gneuß auf der Strecke bleibt – und was man gewinnt.

Literaturübersetzung ist ein faszinierendes Thema. Mit meinem Faible für Texte und der Tatsache geschuldet, dass ich seit 25 Jahren in Italien lebe, lese ich zuweilen ein deutsches Buch in der italienischen Übersetzung oder ein italienisches Werk in Deutsch. Spannend ist es, ein Buch in beiden Sprachen zu lesen.

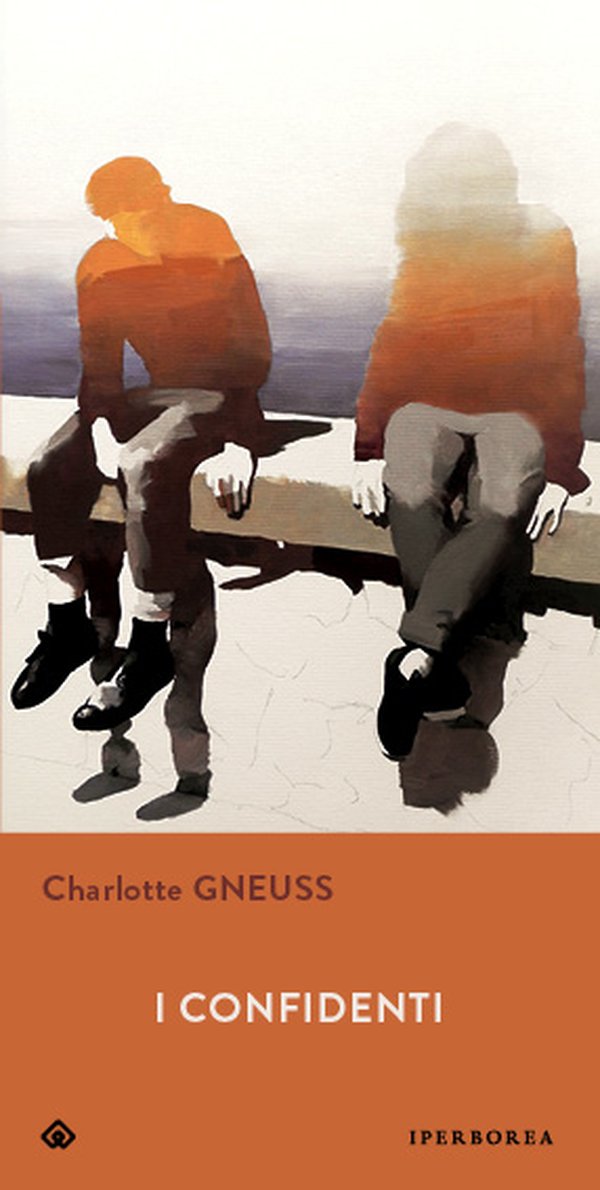

Am Flughafen Mailand bekam ich kürzlich Charlotte Gneuß’ „Gittersee“ in der italienischen Übersetzung „I confidenti“ (Die Vertrauten) in die Hände. Schon während des Fluges begann ich zu lesen und wusste, ich würde direkt anschließend auch im deutschen Original stöbern können. Von „Gittersee“ hatte ich im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchpreis 2023 gehört, als der Roman auf deren Longlist stand, und ihn damals gleich meiner Schwester empfohlen: Da gibt es ein Buch, das heißt nach dem Stadtteil, in dem ihr wohnt! Sie hatte es für sich und ihre Nachbarin gekauft. Dass es wieder um Staatssicherheit, Republikflucht und die Enge des Systems ging, wusste ich, aber auch, dass es eine einfühlsame Annäherung an die noch kaum beleuchtete Perspektive von Jugendlichen sei.

Als Ostdeutsche, 1972 in Strausberg bei Berlin geboren, weckte der Roman auch mein Interesse, und so begann ich auf dem Flug von Mailand nach Dresden, eine 1976 im Dresdener Stadtteil Gittersee angesiedelte Geschichte in italienischer Übersetzung zu lesen. Wie würde das sein? Ich erinnerte mich an einen Kinobesuch. Ich lebte noch nicht lange in Italien, es muss Ende 2003, Anfang 2004 gewesen sein, da sah ich „Good Bye Lenin“ das erste Mal: in italienischer Fassung, inmitten italienischer Kinobesucher. Seltsam hatte sich das angefühlt, weil ich einerseits so viel mehr verstand als sie und doch sprachlich weniger, verzweifelt war und wissen wollte, wie dieser oder jener Satz im Original lautete. Ich lachte an anderen Stellen als die, die neben mir saßen.

Wie würde sich nun ein Buch anfühlen, das schon in Deutschland eine hitzige Diskussion darüber entfacht hatte, ob denn eine 1992 in Westdeutschland geborene Autorin in der Lage beziehungsweise „berechtigt“ sei, glaubhaft einen Roman über das Leben in der DDR zu schreiben? Ich las mit doppelter Brille, folgte dem Verlauf der spannend inszenierten Geschichte und fragte mich gleichzeitig, was der italienische Leser in einzelne Szenen hineininterpretieren würde. Da gibt es einige Stolperstellen. So zeigte ich meiner Tochter den Satz: „Noi rispondemmo in coro, amicizia.“ Sie gab mir recht, dass kein Italiener etwas damit anfangen könne. Sie selbst, zweisprachig aufgewachsen, auch nicht.

Nun benutzt Gneuß keine klassische wörtliche Rede und setzt manchmal die gesprochenen Worte nach einem Komma hinten an den Satz. Das hat man bald auch im italienischen Buch mitbekommen. Trotzdem: „Wir antworteten im Chor, Freundschaft“ kann man in einer anderen Sprache nur verstehen, wenn man den Gruß der Freien Deutschen Jugend kennt. Sonst macht der Satz absolut keinen Sinn. Ich las weiter mit großer Neugier und ließ mich von der ungewöhnlichen Satzstruktur, im Italienischen für mich vermutlich komplizierter als für Muttersprachler, nicht abschrecken. Im Hinterkopf immer die Frage, wie etwas wohl im Original formuliert sei.

Einen Satz unterstrich ich spontan als besonders gelungen, ich fand ihn später auch im deutschen Text eins zu eins wieder. Die 16-jährige Protagonistin Karin versucht zu verstehen, was in ihrem Freund, ihrer ersten großen Liebe, vorgeht, was nicht mehr stimmt mit ihm oder mit ihnen beiden: „Non sapevo che cosa fosse tutto per Paul. Per me tutto era Paul.“ Im Original heißt es: „Ich wusste nicht, was für Paul alles war. Für mich war Paul alles.“ In Dresden gelandet, genauer: in Gittersee, gab mir meine Schwester dann ihr Buch. Sie hatte es angefangen, war aber steckengeblieben. Es liest sich ein bisschen schwer, hatte auch die Nachbarin gemeint. Sicher wegen der wörtlichen Rede, dachte ich und war gespannt, wie das im Deutschen funktionierte. Ich meine, gut. Gewöhnungsbedürftig zu Beginn, aber nach kurzer Zeit flüssig zu lesen.

Weinbrandbohnen naschte man, nicht Rumkugeln

Nun habe ich das leidige Talent, in Publikationen auf Fehler zu stoßen, ohne danach zu suchen. Sie springen mir ins Auge. Korrekturfehler oder redundante Worte sind Klassiker, mir bei „Gittersee“ aber nicht aufgefallen. Manchmal sind es inhaltliche Unstimmigkeiten.

An einer Stelle geht es um eine geplante Fete, die am Sonnabend, und dann plötzlich am Freitag stattfinden soll. Ich prüfte dieselbe Stelle im Italienischen und siehe da – Kompliment an die Übersetzerin – dort ist der Fehler ausgemerzt. Fete hingegen ist ein schönes, das richtige Wort. Da bin ich als sprachinteressierte Ostdeutsche sensibel. Und deshalb unvermeidlich über neudeutsche Begriffe und Redewendungen wie Matschhose oder „großes Kino“ gestolpert. Pfannkuchen hießen in Dresden Plinsen, vielleicht Eierkuchen. Als die Mädchen Rumkugeln naschen und damit Schnapspralinen gemeint sind, recherchiere ich und frage auch noch bei Verwandten nach. Nein, so etwas gab es nicht. Rumkugeln waren und sind ein Bäckerkuchen. Weinbrandbohnen naschte man.

„Von Stalin geschweißt“ im Jahr 1976?

Auch ohne Alkohol stolperte ich über einen zeitgeschichtlich fragwürdigen Aspekt. Als die Mädchen bei einer Rundfunkübertragung der Wachablösung aus Berlin das „Lied der Partei“ mitsingen, wird der ursprüngliche Text – später umgedichtet – zitiert, in dem die Partei, die immer recht hat, noch „von Stalin geschweißt“ wurde. Stalin! 1976? Aber es war nicht nur instinktiv Irritierendes, das ich in Gedanken hinterfragte. Zusätzlich gingen bei der zweiten Lektüre ständig die Lichter an: Hatte das im Italienischen nicht anders geheißen? Ach, so war das gemeint!

In einer Szene ging es mir aber doch zu weit mit der künstlerischen Freiheit, die ja auch dem Übersetzer in sinnvollem Maße zusteht. Der Hausmeister wird als einer eingeführt, den die Schüler kennen, „aber eigentlich verkaufte er höchstens Brötchen in der großen Pause oder harkte das Laub zusammen.“ Da hatte im Italienischen etwas vollkommen anderes gestanden. Und: Wo gab es denn Brötchenverkauf an der Schule? Da wurde höchstens – wie es im Italienischen richtig heißt ‒ Milch ausgegeben (in der Unterstufe, aber das war vielleicht in den 70er-Jahren noch anders). In „I confidenti“ heißt es: „… lo vedevamo solo quando, dopo la distribuzione del latte, riportavamo le bottiglie vuote nella sua stanza spoglia.“ (Wir bekamen ihn nur zu Gesicht, wenn wir nach der Milchausgabe die leeren Flaschen zu ihm in sein karges Zimmer brachten.) Milchflaschen, genau! Aber warum wurde das Laubharken gestrichen? Wer entscheidet so etwas, wie kommt ein Übersetzer darauf?

Als ich nach der Lektüre Besprechungen und Rezensionen überflog, stieß ich auf eine mögliche Erklärung: Es hatte eine Liste von Anmerkungen des Schriftstellers Ingo Schulze, den DDR-spezifischen Kontext betreffend, gegeben, die in der Nachauflage teilweise berücksichtigt worden seien. Vermutlich hatte die italienische Übersetzerin diese „korrigierte“ Fassung, in der bereits von Milchflaschen die Rede war, übersetzt. Beim Buch meiner Schwester handelt es sich um die 2. Auflage 2023. Die italienische Ausgabe erschien 2024.

Wie auch immer. Ob nun belegte Brötchen oder Pausenmilch, was ändert das an der Geschichte? Nichts, an der Geschichte nichts. Aber an ihrer Glaubwürdigkeit, ihrer Authentizität. Genau wie wir beim Lesen das Verhalten, die Gedanken und Gefühle der handelnden Personen verstehen möchten, wollen wir glauben, dass es so gewesen ist, so gewesen sein könnte, damals in der DDR.

Trotzdem: Original und Übersetzung sind wunderbar gelungen

Es ist keine Polemik und nichts liegt mir ferner als bei einem Roman, der nicht Fakten behandelt, sondern mit dem künstlerischen Mittel der Sprache eine Fiktion entwirft, in Rechthaberei zu verfallen oder gar den lächerlichen Vorwurf „kultureller Aneignung“ zu erheben. Ich meine jedoch, wenn auch die beschriebenen Details des Alltagslebens stimmen, die Begriffe passen, glaubt man die Geschichte und bleibt drin. Stolpert man zu oft, liegt es nahe, ein Werk abzutun in der Art: Was weiß denn die, wie das mit der Stasi war!

Und das wäre schade, denn Charlotte Gneuß, deren Eltern in Dresden aufwuchsen, ist ihre Annäherung meines Erachtens wunderbar gelungen. Mit dichten und geschickt verwobenen Erzählsträngen leuchtet sie in der klug inszenierten Handlung den schmalen Grat zwischen Liebe und Vertrauen, Schweigen und Verrat aus. Die Beklemmung und Verlorenheit der jungen Protagonistin sind für den Leser fast körperlich spürbar.

Auch der italienische Buchtitel ist eine sehr gute Wahl. „I confidenti“, das sind zunächst einmal vertraute Personen, die sich persönliche Dinge erzählen, sich nahestehen. Etwas Positives also, zutiefst Menschliches. Erst im gegebenen Kontext, der sich beim Lesen erschließt, können „confidenti“ auch Informanten oder Spitzel sein. Und wenn es um die erste große Liebe geht ‒ was weiß man da schon, was gut oder richtig ist. Paul, der junge Mann, der über Nacht verschwindet, war für Karin alles. Stark auch das Zitat auf dem Buchrücken der italienischen Ausgabe: „Ma come era possibile fare qualcosa di giusto se intorno a noi era tutto sbagliato.“ („Doch wie sollte man etwas Richtiges tun, wenn drum rum alles falsch war.“)

Charlotte Gneuß hat das Richtige getan und einen wirklich guten Roman geschrieben. Mit mehr Akribie und dem Bemühen von Seiten des Verlages oder beratender Personen, bei der Stimmigkeit im historischen Kontext zu helfen, hätte ihr gelungenes Debüt vielleicht weniger mediale, aber durchweg wohlwollende Aufmerksamkeit erlangt.

Anke Krügel wurde 1972 in Strausberg bei Berlin geboren und ist studierte Betriebswirtin. Seit 2001 lebt sie in Italien und ist als Marketingtexterin tätig – zunächst dort, mittlerweile auch in der Schweiz. Nebenberuflich schreibt, lektoriert und übersetzt sie literarische Texte und erzählt auf ihrem Blog vom „La Deutsche Vita“ in Italien.

Anke Krügel

Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nichtkommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden.

- 2020-10-23: Translationshistorische Studien: Literatur-Übersetzer und -Übersetzen in der DDR

- 2011-09-23: Als Dolmetscher bei den Mächtigen der Welt: Wolfgang Ghantus war „Ein Diener vieler Herren“

- 2002-10-14: Werner Eberlein gestorben – Chefdolmetscher von Ulbricht, deutsche Stimme von Chruschtschow